중심지이론 총정리

중심지 이론

중심지 이론은 1930년대 독일의 지리학자 크리스탈러(Walter Christaller)에 의 하여 제시된 이후, 1950년대 미국의 경제학자 뢰시(August Losch), 지리학자 베리 (Brian Berry) 등에 의하여 발전되어 왔다. 크리스탈러(1933)는 남부 독일의 중심 지(Central Places in Southern Gemany) 연구에서 남부 독일의 정주 패턴에 대한 경험적 조사 결과를 바탕으로 연역적 추론을 통하여 정주 패턴의 형태와 형성 원칙을 제시하였다

모든 사물은 핵을 배열하는 중심 지향적 원리를 지니고 있는데 인간 정주 체계의 공간적 배열에도 그대로 나타난다. 정주 체계는 인구 및 산업이 공간적으로 집중된 도시, 즉 중심지를 핵으로 구성된다. 정주 체계의 핵인 중심지는 재화나 서비스의 수요의 임계치(threshold)에 의하여 결정되기 때문에 중심지는 주어진 공간 내에 균등하게 분포되고, 임계치의 크기에 따라 계층성을 지니게 된다. 이는 한 나라나 지역의 모든 중심 지역은 하나의 집단적 체계를 형성하며 규칙성을 지니고 공간 분포를 이루고 있음을 의미한다.

중심지 이론을 이해하고 설명하기 위해서는 기초 개념에 대한 사전적인 이해가 필요하다.

첫째, 중심지와 보완 지역의 개념이다. 중심지는 재화의 생산 또는 공급지와 상업 활동의 중심지로 인구와 산업 활동이 집중된 도시 지역을 의미하며, 보완 지역은 중심지 주변의 서비스를 받는 지역을 의미한다. 중심지 이론은 기본적으로 중심지와 보완 지역의 형성과 공간적 분포를 설명하는 이론이다.

둘째, 중심지에서 생산 또는 공급하는 재화, 서비스 등 중심 재화(central goods), 중심 서비스(central services), 중심 활동(central activities)과 이들의 시장 범위를 들 수 있다. 시장 범위란 재화의 경우, 재화를 판매할 수 있는 가격이 평균 생산비와 해당 지점까지의 수송비의 합보다 적거나 같은 지역까지의 거리를 의미한다. 그리 고 서비스의 경우는 사람들이 중심 서비스를 얻기 위하여 여행할 의사가 있는 거리를 의미한다. 중심 재화나 서비스의 최대 도달 가능 거리를 시장 범위의 외곽 한계 (outer limit of market range)라 부른다. 한편, 중심 재화나 서비스는 생산이나 공 급을 위하여 최소로 요구되는 수요 인구가 있어야 한다. 이와 같이 중심지 재화 및 서비스의 공급에 필요한 최소 수요 인구를 임계 인구(threshold population)라 하고, 중심지 활동 유지에 필요한 최소한의 공간적 임계치를 시장 범위의 내부적 한계 (inner limit market range)라 한다.

중심지 형성의 이론적 배경

정주 체계 형성의 원리와 규칙을 설명하는 중심지 이론은 다음과 같은 단순화된 가정에 기초하고 있다.

첫째, 지리적 공간은 차원과 인구가 균등하게 분포되어 있는 균등한 평면 공간 (unbounded isotropic plain)이다. 여기서 인구는 균등한 구매력을 지닌 농부이다.

둘째, 보완 지역 내 소비자는 가장 가까운 중심지에서만 재화와 서비스를 구입한다.

셋째, 어떠한 중심지도 정상 이윤 이외의 서비스를 공급받지 못하는 지역은 없다. 중심지 주변의 원은 중복되어 육각형(hexagonal system)이 형성된다.

중심지 형성의 원리

중심지가 형성될 수 있는 가장 기본적인 원리는 규모의 경제이다. 자급자족의 경제 체제하에 교역 조건이 형성되기 위하여 교역 상품의 가격이 구입 농가가 동일한 재화를 개별 적으로 생산하는 비용보다 낮거나 최소한 같지 않으면 안 된다. 이는 교역 상품을 대량으로 생산하는 데 따른 생산비 절감이 생산지로부터 소비지까지의 수송비보다 크거나 같지 않으면 안 된다. 기술 혁신 및 자본 투입의 증대로 대량 생산에 따른 규모의 경제 이익이 커지면 교역 상품의 시장 거리는 넓어지게 된다.

중심지가 형성될 수 있는 두 번째 원리는 집적의 경제이다. 자급자족적 농업 경제 하에서 교역과 제품 생산이 평면 공간상의 특정 지점에서 이루어지면, 이 지점은 제품 생산과 교역에 관한 정보, 고객과의 접촉이 타 지역보다 유리한 조건을 지닌 다. 이와 같은 이익을 활용하기 위하여 교역 상품의 생산자가 집중되는 경우, 중심 지가 형성되고 중심지 내에는 원부 자재, 인력, 시장 접근 등 집적 이익이 발생하게 된다.

세 번째 원리는 자유로운 입지 경쟁이다. 균등 평면 공간이라 하더라도 모든 지역에 중심지가 형성될 수는 없다. 서로 시장 거리가 겹치는 경우, 교역 상품 생산의 자립이 어렵게 된다. 그러나 자유로운 입지 경쟁이 벌어진다면 생산자들은 한계 비 용과 한계 수입이 같아지는 지점을 선택하게 되고, 이 지점이 최소 자립 규모가 되면 중심지가 탄생한다.

네 번째 원리는 교역 상품 생산을 위한 수요의 임계치로, 이것은 교역 상품 생산에 필요한 최소한의 수요를 의미한다. 재화나 서비스의 최소 수요 규모가 재화와 서비스의 계층화뿐만 아니라 중심지의 계층을 결정한다. 자급자족 경제에서 어떤 사람이 특정한 재화를 대량 생산하여 판매하기 위하여 개인적인 용도를 위한 재화의 생산을 포기하고 교역 상품을 생산하는 경우, 개인적인 용도를 위한 재화 생산을 포기로 인한 손실보다 교역의 혜택이 크거나 같아야 하고, 이를 위하여 교역 상품에 대한 일정 규모 이상의 수요가 존재하여야 한다. 만약 일정 규모의 수요가 보장되지 않는다면 생산자는 제품 생산을 포기하게 된다.

이상의 중심지 형성의 기본 원리를 종합해 보면, 중심지 규모나 공간 배치는 재화 나 서비스 생산의 평균 비용을 결정하는 규모의 경제 이익과 재화와 서비스의 시장 거리를 결정하는 수송비에 의하여 영향을 받는다는 것을 의미한다.

중심지의 계층 구조

크리스탈러(Christaller)의 계층 구조

정주 체계 내 중심지는 계층성을 지니고 있다. 중심지 가운데는 고차 중심지와 저차 또는 저위 중심지가 있다. 전자는 보완 지역 또는 시장 범위가 넓은 중심지를 의미하며, 후자는 보완 지역 또는 시장 범위가 좁은 중심지를 의미한다. 중심지의 시장 범위는 해당 중심지에서 공급하는 재화나 서비스의 시장 범위 또는 임계 인구에 의하여 결정된다.

계층별 중심지의 규모와 수는 중심지 재화 및 서비스의 수요에 의하여 결정된다. 평면 공간에서 중심지에 의하여 서비스를 받지 못하는 지역이 없는 경우 정주 체계는 육각형을 이루게 된다.

크리스탈러의 시장성 원칙

하위 계층의 중심지와 상위 계층의 중심지는 일정한 원칙에 의거한 상호 관 계를 유지하면서 공간적인 배열을 이룬다. 계층의 시장성 또는 공급 원칙은 하 위 중심지에게 차상위 중심지 선택에 있어 최대의 선택권을 주는 계층 형성 원리이다.

여기서 중심지 간 관계성을 나타내는 K값은 개별 중심지가 자신의 시장 지역 외에 하위 중심지와 그들의 시장 지역의 한정된 수를 지배하는 것을 나타낸다. K=3 계층이란 중심지가 자신의 시장 지역을 포함하여 하위 순위 6개 중심지의 1/3만을 지배함으로써 결과적으로 자신의 시장 지역을 포함하여 3개의 하위 순위 중심지를 지배하는 것과 동일한 효과를 내는 계층 구조를 의미한다(Glasson, 1974 : 132).

크리스탈러의 교통성 원칙

시장성 원칙의 계층 구조하에서 장거리 주간선 교통로는 중요한 장소를 우회하게 되고, 단거리 교통을 위해 건설한 부차적 노선망은 매우 혼란스러운 방법으로 먼 거리에 있는 주요 장소로 연결되도록 되어 있다. 이러한 문제의 해소 방법은 교통 원칙에 의한 중심지의 조직화이다. 교통 원리란 하위 중심지와 상위 중심지 간의 거리를 최소화하고, 상위 계층 중심지로의 교통로에 가능한 많은 중요한 장소가 배치되도록 하는 계층 체계이다.

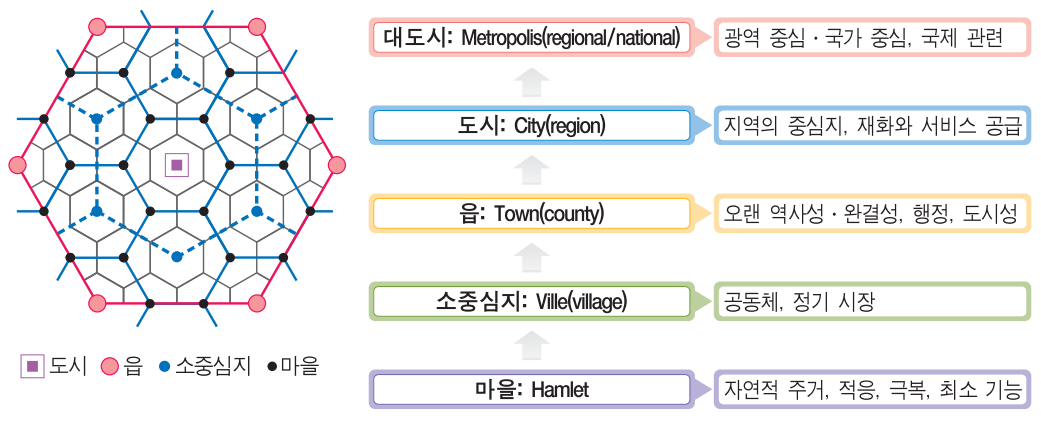

Christaller는 남부 독일 중심지 연구에서 소규모 마을(small hamlet)에서 대도권(metropolitan city)에 이르는 7개의 중심지 계층을 확인하였다. 여기서 최소 중심지 간의 거리로 주장하고 있는 7km의 근거는, 4km가 성인의 1시간 도보 거리이며, 최소 중심지의 정상적인 시장 범위가 될 수 있다는 가정에 근거한다(Glasson, 1974 : 131).

계층적 한계 재화로 인한 새로운 중심지가 발생하는 경우, 각각의 중심지와 시장 지역은 세 개의 차상위 중심지에 의하여 분할 지배된다.

이 경우, 비교적 덜 중요한 중심지는 직선적인 교통로에서 벗어나게 된다. 교통 원칙에 의한 중심지의 배열을 보면, 하위 순위 중심지가 K=3 체계와 같이 모서 리가 아니고, 육각형의 각 면의 중간에 위치하게 된다. 상위 계층 중심지 A, C 간에 공유되고 있고, 이런 식으로 6개의 중심지가 상위 중심지에 공유하고 있다. 상위 중심지 A는 자신의 시장 지역을 포함하여 6개 하위 중심지의 1/2, 즉 4개에 해당하는 중심지에 서비스를 공급하게 된다

크리스탈러의 행정의 원칙(K=7)

행정의 원칙에 의한 중심지 구성은 상위 중심지가 주변의 6개의 하위 중심지 전체를 지배하는 형태이다(Glasson 1974 : 132). 이 경우 K값은 7이 된다. K=3, K=4 체계는 하위 중심지의 지배력이 나뉘는 문제점을 지니고 있으나 일단 K값이 결정되면 모든 계층에 따라 동일한 원칙이 적용된다.

뢰시(Lösch)의 수정 이론

뢰시는 크리스탈러의 경직된 계층성 개념에 반대하면서 공간 구조의 형성에 있어 현실성과 융통성을 반영하는 논리를 전개하였다.

첫째, 중심지 내 모든 재화는 독자적인 육각형의 시장 지역을 지니고 있기 때문에 실제로 수많은 형태의 계층 체계가 있을 수 있다. 크리스탈러의 K-3, 4, 7 체계는 극히 한정된 사례에 불과하다.

둘째, 중심지 인구는 K 체계에 따라 비연속적인 계층성(discontinuous hierarchy of settlements)을 지니지 않고, 인구 규모 100명의 소규모 촌락에서부터 1,000만 명의 대도시까지 연속적으로 분포되어있다.

크리스탈러는 서비스 활동을 바탕으로 정주 체계 형성의 논리, 즉 현상의 설명에 치중한 반면, 되시는 시장 지향적 제조업을 바탕으로 생산자와 소비자가 가장 큰 혜택을 볼 수 있는 정주 체계 내 생산 지점 간의 총거리가 최소화되는 경우, 선적의 양과 교통로의 거리가 최소화될 수 있다고 보았다. 이는 인간 조직의 기본 요소인 최소 노력의 원칙(principle of least effort)에도 일치할 뿐만 아니라 총량적인 수송 비용을 최소화하는 역할을 한다.

뢰시는 생산 장소는 판매 가격이 최소화되는 지점을 의미하기 때문에 중심지의 계층 성과 생산되는 재화의 조합과는 고정된 상관성이 없는 것으로 보았다.

한편, 뢰시는 크리스탈러와 달리 인구 밀도의 차이를 인정하여 인구 밀도의 차 이에 따라 재화의 시장 거리와 공간 체계가 달라짐을 보여 주고 있다. 예를 들면 인구밀도가 낮은 지역에서는 같은 크기의 판매를 위하여 보다 넓은 시장 지역이 요구된다.

라드(lard, 1966)는 육각형의 구조 유지가 어려울 정도로 육각형의 크기를 허용함으로써 로시의 체계를 도형적으로 변화시키기 위하여 노력하였다. 그러나 이와 같은 수정과 보완에도 불구하고 경제 활동의 공간 조직은 거리의 마찰 효과에 의하여 근본적으로 계층화된다는 논리적 원칙은 유지되고 있다. 즉, 이동과 이에 따른 비용이 여전히 기본적인 영향 요인이라고 할 수 있다.

순위 규모 법칙(rank-size rale)

중심지 이론은 정주 단위의 공간적 배열이나 계층뿐만 아니라 계층 순위별 정주 단위의 규모 문제도 다루고 있다. 순위 규모의 법칙(rank-size rule)은 중심지의 숫 자와 인구 규모 간의 수직적 관계를 공식화하고 있다. 이 법칙은 아우어바흐와 싱거 (Auerbach & Singer, 1936)에 의하여 제안된 이후 지프(Zipf, 1949)에 의하여 일반화되었다.

이에 따르면 특정 지역 내 도시들이 인구 규모가 낮아지는 순서(1~n)에 따라 등 위가 매겨진다면, n번째 도시의 인구 규모는 가장 큰 도시 인구의 1/n이 된다

중심지 이론의 지역 정책적 의의

중심지 이론은 지역 공간 구조를 이해하는 틀의 제시뿐만 아니라 지역의 공간 구조 형성을 위한 계획 모델을 제시하는 데 있어서 중요한 역할을 한다. 중심지의 계층 체계의 확립은 규모의 경제에 바탕을 둔 사회적 이익의 실현을 촉진하며, 지역 내 자원의 배분과 관리를 효율화하는 데 기여한다. 특히, 중심지 간 네트워크의 형 성은 기능 보완과 연계를 통하여 자원의 효율적인 활용과 개발의 시너지 효과를 극 대화하는 데 활용될 수 있다.

실제로 중심지 이론의 원칙은 각종 쇼핑 연구와 네덜란드의 제2차 국토 계획 (1966년), 이스라엘 및 아프리카, 가나의 계획 등 지역 개발 계획 수립에 있어 광범 위하게 적용되어 왔다. 특히 개발도상국의 지역 개발 계획 수립에 있어 광범위하게 적용되어 왔다. 특히 개발도상국의 지역 개발 계획에서 대규모 투자 입지의 결정, 의료, 교육, 복지 서비스 공급 체계의 구축에 있어 중심지의 계층화 개념을 도입하 고 있다. 중심지 이론은 자체의 이론적 결함과 제약에도 불구하고 공간 구조를 설명하는 모델로서, 그리고 기능과 자원의 효율적 이용을 위한 계획 모델로서 지역 정책 적 차원에서 의의를 지니고 있다(Glasson, 1974 : 139-141).

많은 실증적인 사례들이 순위- 규모 법칙에 따른 현상을 보여 주고 있으나, 크리스 탈러 이론에서 제기된 중심지의 순위가 연속적인 형태를 띠는지 또는 계층성을 띠고 있는지에 대해서는 의견의 불일치를 보이고 있다. 이는 분석 단위 상의 문제이다.

만약 한 나라의 모든 정주 단위가 고려된다면 순위 규모는 개략적으로 연속성 (continuum)을 띠게 되나, 단위가 지역 또는 한정된 범위일 경우 순위는 계층화되고, 비연속적인 경향을 보여 크리스탈러의 이론을 지지하게 된다

이밖에 카롤(Caroll, 1982)은 도시 규모 분포 패턴으로 도시 순위 규모 패턴(rank -size pattern), 수위 도시 분포 패턴(primate distribution), 혼합 또는 중간 도시 규모 분포 패턴 등 세 가지를 주장하였다. 여기서 수위 도시 분포 패턴은 한 두 개 의 대도시가 전체 정주 체계를 지배하여 중간 규모의 도시가 발달하지 못하는 형태를 의미한다.

베리(Berry, 1961)와 같은 일부 학자들은 국가의 경제 발전 정도와 도시 규모 패 턴을 연관시켜, 사회 경제적 발달이 진전될수록 보다 완전한 형태의 도시 규모 분포를 나타낼 것으로 보았다. 그러나 이러한 일반화는 특수성의 왜곡이라는 비판을 받고 있다.

'부동산정보' 카테고리의 다른 글

| 도시와 집적효과 성장배경 (0) | 2020.01.07 |

|---|---|

| 도시규모이론 (0) | 2020.01.07 |

| 도시구조와 관리방안 (0) | 2020.01.06 |

| 도시와 사회 환경문제 (0) | 2020.01.06 |

| 도시화의 유형과 한국의 도시화 (0) | 2020.01.06 |